Am Westufer des Nils bei Assuan, in einer Gegend, in der sich seit Jahrtausenden Kulturen begegnen, ist Archäolog:innen ein Fund gelungen, der den Blick auf die Entstehung des altägyptischen Staates um eine neue Facette bereichert. Zwischen den Trümmern eines lange genutzten Steinbruchs, halb verborgen unter Geröll, entdeckte man 2022 eine feine Felsgravur: ein Boot, gezogen von mehreren Figuren, auf dessen Deck eine kleine, überdachte Struktur einen sitzenden Menschen birgt – vielleicht eine der frühesten Darstellungen einer politischen Autorität am Beginn der ägyptischen Königsherrschaft.

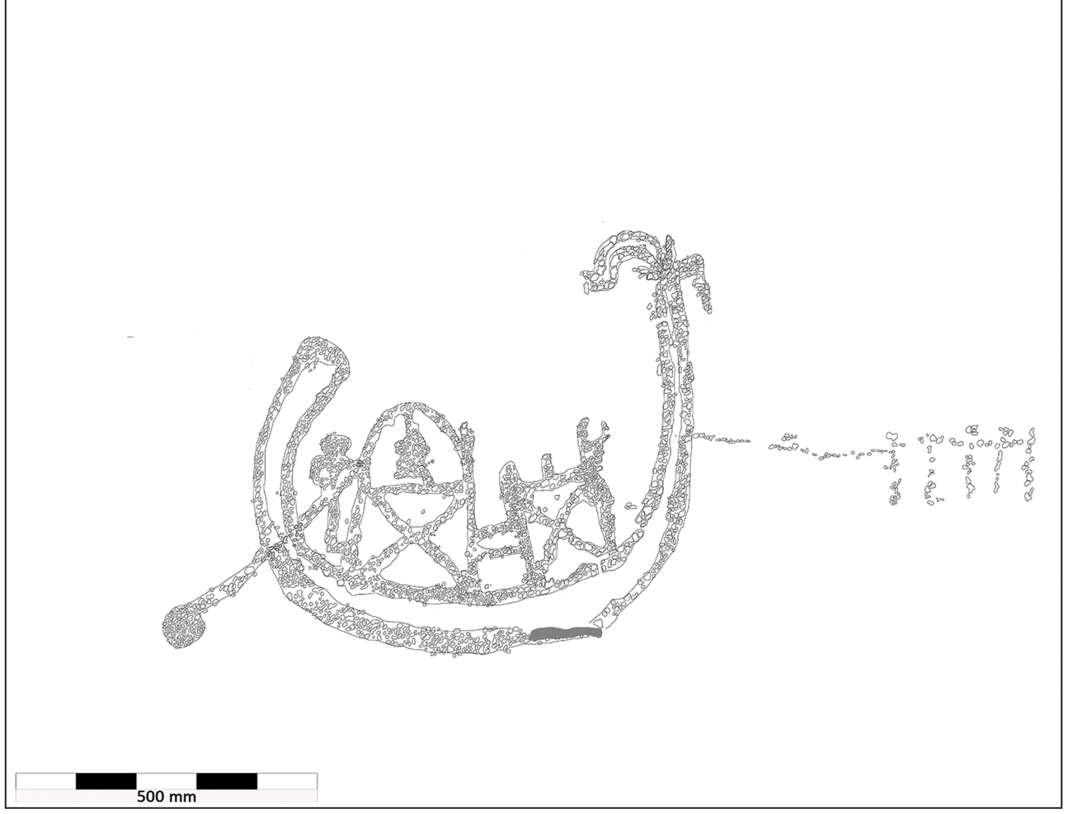

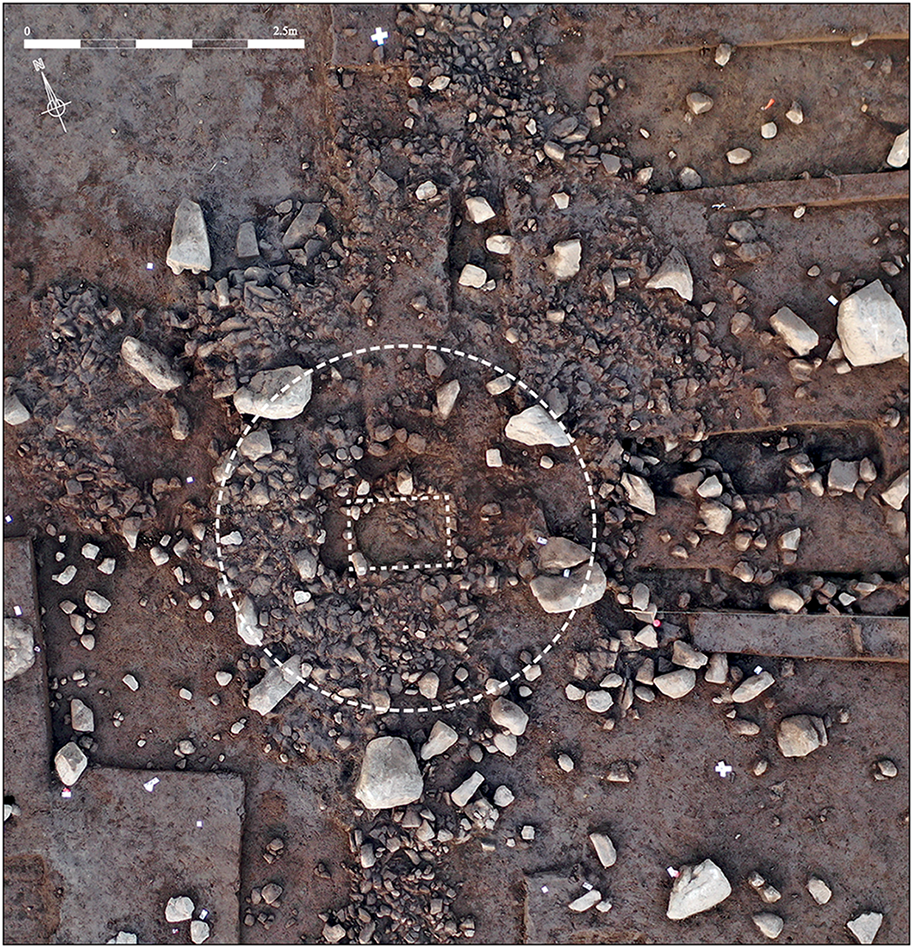

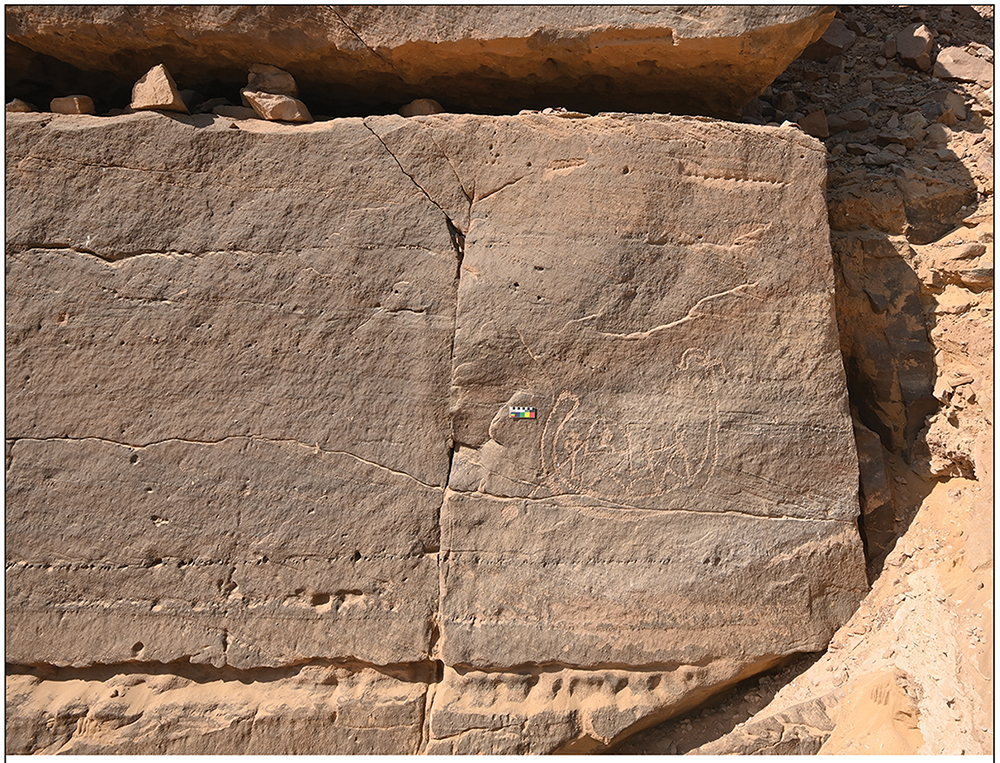

Der Fundplatz liegt am Gebel Qurna, rund zehn Kilometer nördlich von Assuan, und bietet einen Blick über den Nil hinüber zur Ostseite, wo in ptolemäischer Zeit ein Tempel des Schöpfergottes Chnum stand. Die Gravur – heute als Panel SM36 bezeichnet – war durch Geröll weitgehend geschützt, was ihren hervorragenden Erhaltungszustand erklärt. Erst nach der Räumung des Schutts zeigte sich das volle Bild: eine elegant geschwungene Barke mit erhöhtem Bug und leicht eingezogenem Heck, typischen Merkmalen von Booten der späten prädynastischen bis frühdynastischen Zeit. Am Heck steht ein Steuermann mit einem langen Ruder, während vorne fünf stilisierte Gestalten das Schiff an einem Tau ziehen – eine Darstellungsweise, wie sie von zeremoniellen Barkentransporten bekannt ist.

Besonders auffällig sind zwei deckseitige Aufbauten: vorn eine Art Kasten mit gewölbter Überdachung, in dem die Umrisse einer sitzenden Figur zu erkennen sind, deren Kinn offenbar von einer länglichen Form verlängert wird – möglicherweise eine frühe Form des königlichen „falschen Bartes“. Hinter dieser Struktur befindet sich ein zweiter Aufbau, dessen Pfeiler über das Dach hinausragen; an seiner Vorderkante könnten Hörner angedeutet sein, ein Motiv, das in späteren Dynastien in Verbindung mit der Kultbarke des Sokar steht. Solche architektonischen Details, verbunden mit der stilistischen Qualität der Ausführung, lassen vermuten, dass hier keine beiläufige Ritzung vorliegt, sondern ein gezielter, wohl im Auftrag einer regionalen Elite geschaffener Bildträger.

Die ikonografischen Parallelen sind vielschichtig: Die Form des Bootes und der Aufbau erinnern an Darstellungen aus der Naqada-III-Zeit, einer Phase kurz vor der Reichseinigung um 3100 v. Chr. Vergleichbare Boote finden sich auf Keramikgefäßen aus Qustul in Nubien, auf Felsbildern im Wadi Abu Subeira und auf prunkvollen Elfenbein- und Steingefäßen aus den Machtzentren Oberägyptens. Die Figur im überdachten „Pavillon“ hat dagegen ihr nächstliegendes Pendant auf der berühmten Keule des Königs Narmer, auf der ein Würdenträger in einem ähnlichen Baldachin dargestellt ist. Auffällig ist, dass bei SM36 noch kein sogenannter „Serech“ – das frühe königliche Namensschild – hinzugefügt wurde, wie es für offizielle Darstellungen der 1. Dynastie typisch wurde. Dies spricht dafür, dass die Gravur in die Schwelle zwischen Spätprotodynastik und früher 1. Dynastie gehört, vielleicht sogar noch vor Narmers Regierungsantritt.

Die historische Bedeutung solcher Szenen ist erheblich: In der Zeit um 3300–3000 v. Chr. war das Niltal kein einheitlicher Staat, sondern ein Geflecht lokaler und regionaler Machtzentren. Oberägyptische Fürstentümer wie Hierakonpolis, Naqada oder Abydos konkurrierten miteinander, während im Süden, in Unternubien, das sogenannte A-Group-Königtum eigene politische Strukturen entwickelte. Die Region um den ersten Nilkatarakt war ein Grenzraum, in dem sich kulturelle Einflüsse mischten – und wo mobile Wüstengruppen ebenso präsent waren wie die Machtzentren des Tals. Dass ein derart qualitätsvolles Werk wie SM36 hier entstand, könnte darauf hindeuten, dass auch lokale Herrscher oder einflussreiche Würdenträger das Bildmedium Fels nutzten, um Autorität zu inszenieren und den Landschaftsraum symbolisch zu besetzen.

Technisch zeigt das Panel eine sorgfältige Ausführung durch das sogenannte Pecking-Verfahren, bei dem viele kleine Schlagpunkte das Motiv formen. Die Proportionen, die Detailtreue und die Einhaltung stilistischer Konventionen lassen auf erfahrene Steinkünstler schließen, die vermutlich im Umfeld einer höfischen Werkstatt arbeiteten – eine Beobachtung, die für Felskunst dieser Epoche noch selten ist.

Insgesamt fügt sich SM36 in ein sehr kleines, aber bedeutsames Korpus von Felsbildern, die politische Macht am Übergang zur pharaonischen Zeit thematisieren. Zusammen mit anderen Funden, etwa den Prozessionsszenen von Nag el-Hamdulab südlich von Assuan, deutet sich an, dass Felskunst nicht nur Ausdruck religiöser Vorstellungen oder alltäglicher Szenen war, sondern gezielt als Medium politischer Kommunikation diente. In einer Zeit, in der Schrift gerade erst entstand und Herrschaftsideen sich erst formten, war das Bild im Stein eine Botschaft an alle, die diesen Ort passierten: Hier herrscht jemand – sichtbar, unverrückbar und im Einklang mit den göttlichen Symbolen, die das frühe Königtum prägen sollten.

So steht SM36 nicht nur für ein herausragendes Kunstwerk der späten Vorgeschichte, sondern auch für einen seltenen Blick auf die Frühphase der altägyptischen Herrschaftsideologie – einen Augenblick, eingefangen im Sandstein, an der Schwelle von Stammesfürstentum zu Pharaonentum.

Quelle: Vanhulle D. An early ruler etched in stone? A rock art panel from the west bank of Aswan (Egypt). Antiquity. 2025;99(406):956-972. doi:10.15184/aqy.2025.60