Eine neue in Nature veröffentlichte Studie zeigt, wie generative KI das Verständnis antiker Texte grundlegend verändern kann. Das internationale Forscherteam um Yannis Assael (Google DeepMind) und Thea Sommerschield (University of Nottingham) hat mit Aeneas ein neuronales Netzwerk entwickelt, das beschädigte Inschriften rekonstruieren und deren Herkunft und Entstehungszeit präziser bestimmen kann als je zuvor.

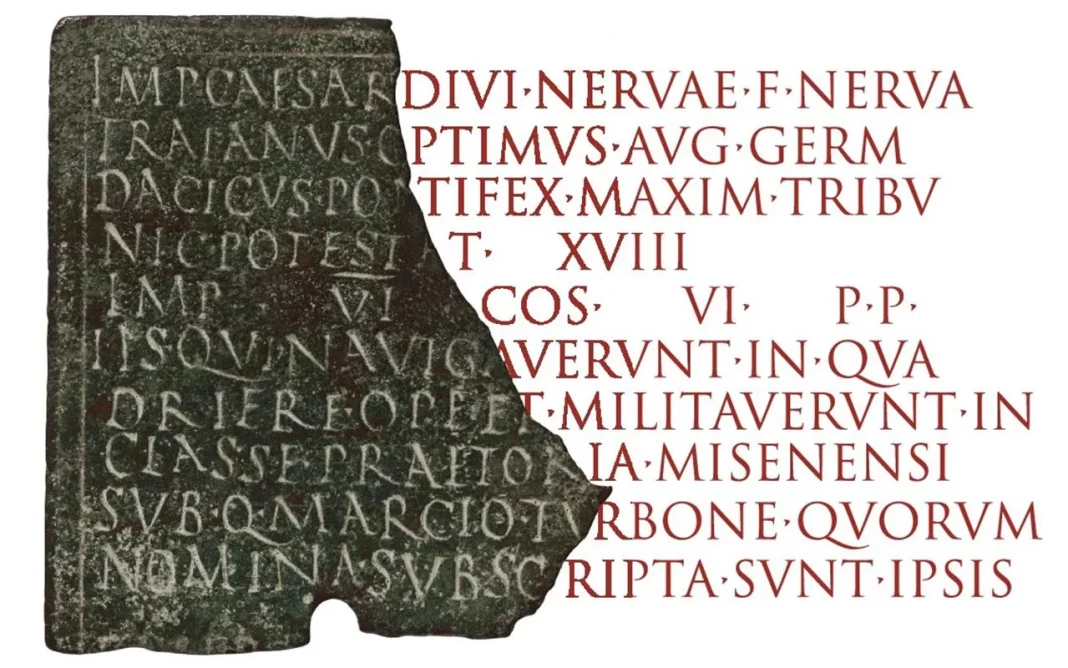

Inschriften sind eine der wichtigsten Quellen zur Erforschung der römischen Welt. Doch viele Steine sind fragmentiert, ohne klare Datierung oder mit stark abgekürzten Texten. Bisher mussten Historiker mühsam Parallelen aus Tausenden von Fundstücken suchen. Aeneas bringt hier einen radikalen Fortschritt: Das System kombiniert Text- und Bildanalyse, sucht in einem Datensatz von über 176.000 lateinischen Inschriften nach ähnlichen Formulierungen und Kontexten und erstellt Vorschläge für fehlende Textstellen, Provinzzuordnungen und Entstehungszeiträume.

Beeindruckende Ergebnisse im Praxistest

In einer groß angelegten Studie mit 23 Fachhistoriker:innen wurde Aeneas im Forschungsalltag getestet. Die Ergebnisse sprechen für sich:

- Die Genauigkeit bei der Rekonstruktion beschädigter Texte stieg um 44 %, wenn Historiker Aeneas nutzten.

- Die geografische Zuordnung unbekannter Inschriften gelang mit Aeneas-Unterstützung doppelt so häufig richtig wie ohne.

- Die Datierung wich im Durchschnitt nur um 13 Jahre vom tatsächlichen Entstehungszeitraum ab – ein Wert, der in der Epigraphik bisher unerreicht ist.

Die Fachleute gaben zudem an, dass die von Aeneas vorgeschlagenen Parallelen in 90 % der Fälle eine wertvolle Grundlage für weitere Recherchen bildeten. Das System spart nicht nur Zeit, sondern erweitert den Blickwinkel: Statt stundenlang durch Datenbanken zu suchen, können Historiker sofort auf relevante Vergleichstexte zugreifen.

Fallstudien: Von Augustus bis zum Militäraltar in Mainz

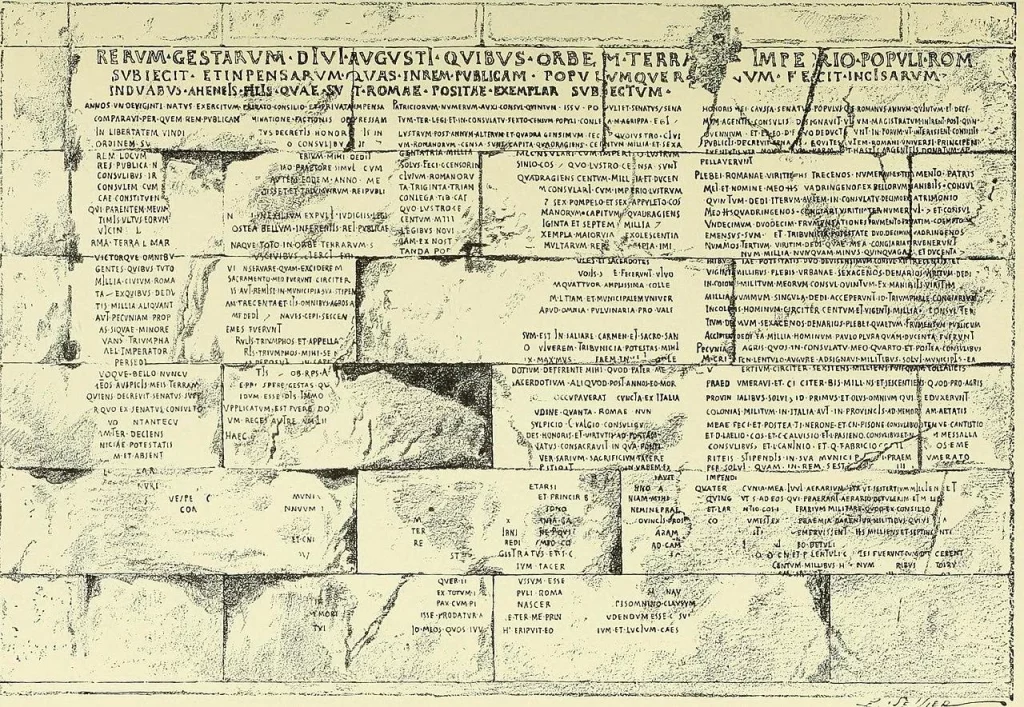

Um die Möglichkeiten von Aeneas zu demonstrieren, analysierten die Forscher zwei sehr unterschiedliche Inschriften:

- Die berühmten Res Gestae Divi Augusti – ein ideologisch hoch aufgeladener Text, den Kaiser Augustus über seine Lebensleistungen verfassen ließ. Aeneas erkannte hier historische Schlüsselformeln und datierte die Kapitel passend zu aktuellen Forschungsthesen.

- Ein römischer Weihealtar aus Mainz (211 n. Chr.), dessen Inschrift Aeneas korrekt einordnete und sogar ein bis dahin wenig beachtetes, thematisch verwandtes Vergleichsstück ausspuckte – ein direkter Fortschritt für die lokale Epigraphik.

Perspektiven für die Zukunft

Aeneas ist quelloffen verfügbar und bereits in Unterrichtsprojekte integriert, um Schüler:innen und Studierende an die Arbeit mit antiken Originalquellen heranzuführen. Die Forschenden sehen enormes Potenzial, das System künftig auf andere Schriftsysteme, Papyri oder Münzlegenden auszudehnen.

Ihr Fazit: Aeneas ersetzt keine Epigraphiker:innen, sondern ergänzt deren Wissen. Durch die Verknüpfung von geisteswissenschaftlicher Expertise und moderner KI eröffnet sich ein neues Kapitel in der Erforschung der Antike – eines, in dem Technik hilft, die Stimme der Vergangenheit klarer und umfassender hörbar zu machen.